我们时常旅游或者在游戏里看到某某城堡,转个身到另外一个平台却又讲这是某某要塞、堡垒,似乎,这三个名词在西方是共用的。那么,这三个地方究竟是否一样呢?如果不是,那又有什么区别呢?

一、城堡:权力与防御的复合体

城堡(Castle)是中世纪欧洲封建制度的物理象征,其本质是贵族权力的复合载体。它起源于9-10世纪卡洛林王朝解体后的领主割据时期,最初以土木结构为主(如土垒-内场式城堡),后逐步演变为石质建筑。

与单纯居住的庄园或宫殿不同,城堡的核心功能呈现三重性:

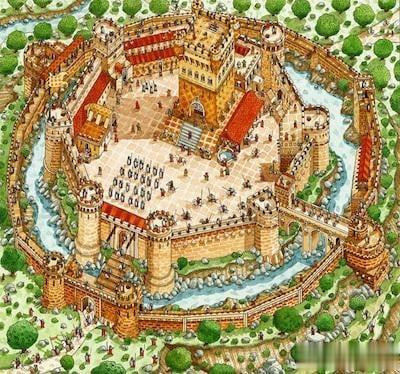

军事防御中枢 :通过幕墙、箭孔、吊闸、屠口和多重城门构成纵深防御体系,如波兰马尔堡城堡的三重城墙设计可有效阻止敌军突破。

政治统治中心 :作为领地行政管理枢纽,内设议事厅(如马尔堡骑士团的Chapter Hall)、法庭及监狱。

居住与文化象征 :领主居所常设奢华寝室与礼拜堂,建筑装饰彰显权威,如法国舍农索城堡融合哥特与文艺复兴风格的花园与长廊。

12世纪后,十字军东征带来东方建筑智慧, 多边形同心圆城堡成为主流。其环形幕墙与塔楼形成交叉火力网,如威尔士康威城堡的8座圆形塔楼与4米厚墙体,标志中世纪防御科学的巅峰。

建筑演变关键点 :早期木制栅栏易遭火攻,13世纪后石质幕墙全面替代木质结构;塔楼从方形(存在射击死角)发展为更易防守的圆形/多边形。

二、要塞:火炮时代的军事革命

要塞(Fortress)是15世纪火炮技术催生的专业化军事工程。与城堡的本质差异在于:

纯军事导向 :摒弃居住与行政功能,专注于对抗炮火。16世纪欧洲出现的星形棱堡 (如荷兰纳尔登要塞)通过倾斜墙面与凸出棱角弹开炮弹,壕沟深度增至10米以削弱炮击效果

规模与战略定位 :常控制地理要冲(如塞尔维亚哥鲁拜克要塞扼守多瑙河铁门峡),作为国家边防核心节点,其守军规模远小于城堡,依赖精妙设计而非人力

建筑结构革新 :棱堡体系(Trace Italienne)取代高耸城墙,低矮厚重的土石斜坡可吸收炮弹动能,如葡萄牙阿尔梅达城堡的十二角星形平面实现360°无死角火力覆盖

要塞的兴起标志军事与民用空间的彻底分离。16世纪后,原兼具防御的城市城堡(如君士坦丁堡)被专用要塞取代,后者成为近代战争工程的代名词。

三、堡垒:防御体系的战术支点

堡垒(Citadel/Fort)在军事体系中扮演辅助性战术角色 :

功能纯粹性 :作为大型防御体系中的小型工事(如城堡或城市内部的独立据点),仅提供临时驻军与火力支援,无居住属性。典型如城墙上凸出的堞口 (Machicolation),供守军垂直攻击攀墙敌军

结构灵活性 :既有永久性石砌碉堡(如马尔堡城堡的Małankowa塔楼兼作监狱),也有野战临时工事。其规模最小,常以集群形式存在。

语义延展性 :术语“堡垒”常被泛化比喻坚固事物(如“心理堡垒”),但在军事语境特指战术据点。

总结整理:

到这里,我们不妨总结一下, 三者的体系关系。

堡垒构成城堡或要塞的防御组件,而城堡与要塞分别代表中世纪与近代的两种防御哲学——前者是权力复合体,后者是技术专业化产物。

城堡其核心功能是军事+居住+行政三重,大概建筑时代是9-15世纪,是封建权力象征,经典案例如:波兰的马尔堡城堡。

要塞则是纯军事防御,大概出现在15世纪后,为国家边防工程。经典案例如:荷兰的纳尔登星形要塞。

堡垒是战术支援节点,一直贯穿古代-近代,是战场战术单元。

城堡因封建割据而生,其复合功能满足领主对领土控制的需求;要塞则回应火炮革命,以几何学与土木工程革新重塑防御理念;堡垒始终作为体系中的战术细胞,提供灵活性防御支点。三者虽常被混用,实则是不同历史阶段与社会形态下的独特产物。